Leuchtende Nachtwolken 2002 |

| Jahresrückblick 2001 NLC-Chronik Jahresrückblick 2003 |

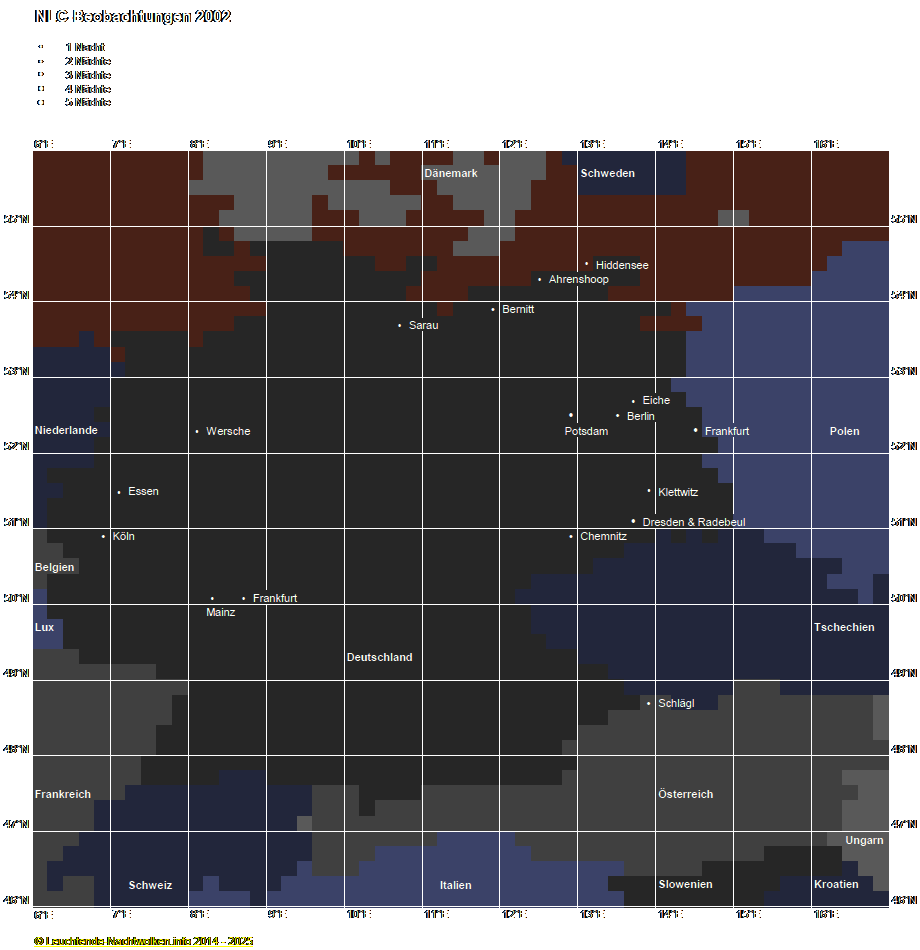

Leuchtende Nachtwolken in der D/A/CH-Region 2002Mit 8 NLC-Nächten (Übersichtstabelle) war 2002 im langjährigen Vergleich abgesehen von 1992 die schwächste und mit 26 Tagen die kürzeste Saison in Mitteleuropa, was durchaus mit der seit 1999 sehr hohen Sonnenaktivität zusammenhängen könnte. Die wenigen Displays waren fast ausschließlich nördlich des 50. Breitengrades sichtbar* und mit einer Ausnahme recht lichtschwach. Diese Ausnahme war der Abend des 09.07.2002, als helle NLCs bis nach Österreich sichtbar waren (ausführlicher Rückblick). Global gesehen war 2002 ebenfalls ein sehr schwaches NLC-Jahr; der Großteil der Sichtungen konzentrierte sich auf die Woche vom 09. - 16.07.2002. Dennoch war es eine der längsten Saisons überhaupt, denn die erste Beobachtung erfolgte am 26.05.2002 (England), während die letzte vom Abend des 22.08.2002 (Halbinsel Kola) gemeldet wurde. In jenem Sommer (wie auch in den Vorjahren) hielt Olaf Squarra im Raum Ingolstadt ebenso intensiv wie vergeblich nach NLCs Ausschau.

Das Forum des AKM e.V. hatte sich 2002 weitgehend als Anlaufstelle für NLC-Beobachtungen im deutschsprachigen Raum durchgesetzt. Zusätzlich wurde auf Initiative von Benjamin Kühne und Ulrich Rieth eine NLC-Warnliste eingerichtet, über die via SMS an die angemeldeten Teilnehmer aktuelle Sichtungsmeldungen geschickt werden konnten. Bei Rendtel (2002d) sind 4 Beobachtungen (16./17.07., 17./18.07., 28./29.07 sowie 12./13.06.2002) aufgeführt, welche als "unsicher" eingestuft werden. Diese wurden konsequenterweise hier ebenfalls nicht berücksichtigt.

Abb. 1: NLC-Beobachtungen in Mitteleuropa 2002

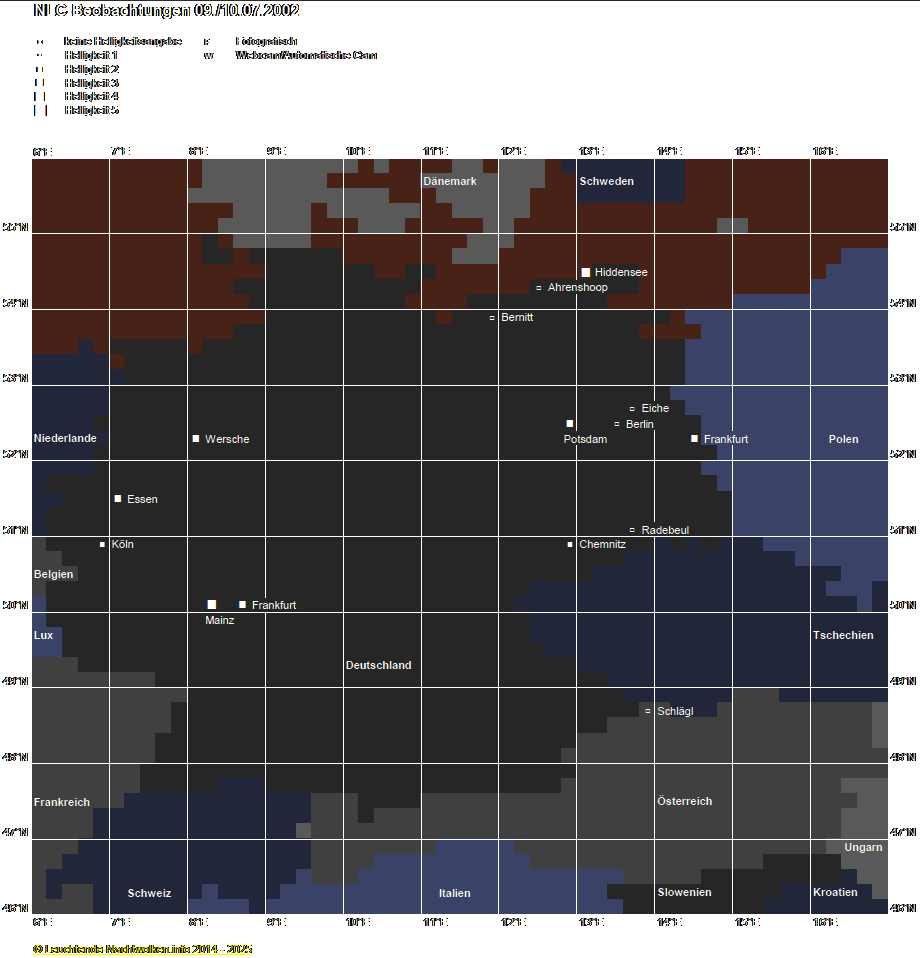

Leuchtende Nachtwolken am Abend des 09.07.2002"Der gesamte Nordhorizont ist voller NLC (dt: Leuchtenden Nachtwolken). Sie sehen aus wie Cirrus fibratus, ich schätze den Bedeckungsgrad auf 1 bis 2/8. Sie reichen bis ca 30..40 Grad über den Horizont."

Die hellen NLCs, welche am Abend des 09.07.2002 auftraten, gehörten mit 17 Meldungen zum damaligen Zeitpunkt zu den am besten beobachteten in Mitteleuropa. Sie waren in Schlägl (Österreich) bis knapp unter dem 49. Breitengrad sichtbar. Alle anderen Meldungen stammen aus dem Bereich nördlich von 50˚N (Abb. 2). Ein zur Hauptbeobachtungszeit aufgenommenes Satellitenbild (Abb. 3) zeigt Bewölkung über beträchtlichen Teilen Mitteleuropas, wobei es sich überwiegend um Zirren handelte. Insgesamt wurden die NLC-Beobachtungen dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt. Für einen Teil der Beobachtungen liegen Azimutangaben in der Form "N" oder "NNW" vor. Daraus lässt sich zumindest ungefähr die südliche Begrenzung des NLC-Feldes rekonstruieren (Abb. 4). Demnach standen Leuchtende Nachtwolken bis zu einer Linie Düsseldorf - Usedom im Zenit. Da jedoch kein Beobachter eine Höhe von über 40 Grad angegeben hat, lässt sich folgern, dass das Display höher am Himmel eine zu geringe optische Dichte aufwies, um sich gegen die Dämmerung durchzusetzen. Alle Beobachtungen erfolgten zwischen 22:40 und 00:20 MESZ. Am Morgen konnten keine NLCs mehr nachgewiesen werden. Offenbar löste das Feld sich nach Mitternacht rasch auf. Jürgen Rendtel notierte dazu knapp: "Fading after 2200 UT".

Abb. 2: NLC-Beobachtungen in Mitteleuropa am Abend des 09.07.2002

Abb. 3: Satellitenbild (Infrarot, Ausschnitt) Terra vom 09.07.2002, 22:58 MESZ.

Image courtesy to Dundee Satellite Receiving Station, Dundee University, Scotland.

Abb. 4: Rekonstruktion der südlichen Begrenzung der am Abend des 09.07.2002 in Mitteleuropa beobachteten NLCs. Der eingezeichnete Beobachtungsort ist Schlägl.

Literatur

Gavine, David (2009): Noctilucent Cloud over Britain and Western Europe, 2001-2005. J. Br. Astron. Assoc. 119 (2), 82-84. |

| Jahresrückblick 2001 NLC-Chronik Jahresrückblick 2003 |